講談社の科学系新書レーベル「ブルーバックス」が60周年記念ということで、9/28まで大規模な(史上最大らしい)電子版50%セールを開催中なので、個人的に面白かったり広めにオススメできそうなタイトルをまとめておこうと思った。

amzn.to

ブルーバックスは広大な科学ジャンルを扱っているレーベル(昨年時点で出版総数2200点らしい)なので、チョイスが偏ってると思うけど…。数学とかも沢山あるのだが弱いジャンルなのであまり紹介できなかった。あと新しめの本が多いです。

60周年記念の一環なのか、ブルーバックス本が読み放題サービスのkindle unlimitedにもけっこうドカンと入ったので、加入して読み倒してもいいかも。いま3ヶ月無料キャンペーンもやってるそうなので(〜10/15)対象者はぜひ。

ところでオススメ本は「10冊」に絞ってみた…つもりだったが、いま目次を数えたら11冊あった。まぁあわせてオススメできそうなブルーバックスの類書や関連書などもそれぞれ「+α」として選んでどうせ合計30冊くらい紹介するから、なんでもいいか…。

『能力はどのように遺伝するのか 「生まれつき」と「努力」のあいだ』

まず、今年6月に出たばかりの新しい本から。「能力は遺伝か環境か」「一流になるのは才能か、努力か」といった二者択一の議論がされがちだ。しかし遺伝子と能力の関係はもっと複雑で多次元的であることを「行動遺伝学」の専門家が語る本となっている。

遺伝子はこの数百年で最大の科学的発見だが、ゆえに優生思想のような危険な考え方にも歪んだ形で利用されてきた。一方で、遺伝が個人や社会にとって重要因子であることも無視すべきではなく、遺伝の「制約」と「柔軟性」を踏まえた上での緻密な議論が必要なのである…と本書『能力はどのように遺伝するのか』は説く。

遺伝子の科学的なメカニズム、遺伝子と環境の関係を考えていく中で、社会が目指すべき形も見えてくる。たとえば疾患や能力や人格に「遺伝的な理由」で問題があった場合、遺伝の方を悪とみなして、あの手この手(薬物・教育・ゲノム編集etc…)で「遺伝子を環境に合わせる」ことを良しとしがちだが、本当は環境の方が「遺伝子に合わせる」べきなのでは、といった考え方は、これから重要になっていくかも。

キャッチーなところでは「親ガチャ」という概念が本当に妥当なのか、職業や収入に影響する指標「教育年数PGS」をもとにガチ分析したりもする。「親の社会階層が子どもの社会達成を左右する」という意味では「親ガチャ」は正しいのだが、遺伝の影響はそれとは別に格差をシャッフルする効果もあると。こうした一筋縄ではいかない「遺伝」の実情を語る刺激的な一冊としてオススメ。

遺伝子を扱う本は数限りなくあるが、ブルーバックスの類書としては『遺伝子とは何か?』など。

『コーヒーの科学 「おいしさ」はどこで生まれるのか』

おそらく世界で最も有名な嗜好品の一種であり、あまりにも身近であるがゆえに、私たち人間はコーヒーについて実はよく知らない。コーヒーってそもそも何なのか、どういう植物なのか、なんでまたカフェインなんて特殊な化学物質をもっているのか、なんで人類はそれを飲み始めたのか、そしてなぜ美味しいのか…などなど、コーヒーという面白い植物を科学的・化学的観点から解説していく。

その一例だが、「カフェイン」という物質の正体を語る部分も面白い。コーヒーの果実がなる「コーヒーの木」が作るカフェインには、実は他の植物の育生を邪魔する作用があるというのだ。カフェインは落ちた種子から広がっていき、近くの植物が育つのを抑え、自分だけが生長できるようカフェインを活用してるという。コーヒー、お前…イヤなやつだな、とか思いかけるが、そのおかげで美味しいというのなら文句も言えない。

コーヒーに限らず、紅茶などの「茶の木」もだが、そもそも植物がなんでカフェインを作るのかと言えば、「毒だから」という身も蓋もない理由があるわけだ。他の植物の生育を邪魔したり、虫やナメクジといった外敵から身を守る作用があったりと「化学兵器」としての役割が大きいという。そんな植物・動物視点では「毒」以外の何物でもないカフェインが、まさか人間の間で、人類史上に刻まれる超絶大ヒットを記録する愛され化学物質になるとは、コーヒー的にも「何なのお前ら?」って感じだろう…(トウガラシとかも同じなんだろうけど)。

他にもコーヒーゲノムからカフェイン合成関連の遺伝子を抽出した結果、「植物にとってカフェインを作ることが一種の"収斂進化"である可能性」が示されるとか、生きもの勢としてもグッとくる話が多い。それも当然かもしれない。植物もれっきとした「生物」なのだから…。というわけで同じブルーバックスの『植物たちの戦争 病原体との5億年サバイバルレース』もオススメ。

『コーヒーの科学』はたぶん個人的にブルーバックスで最もよくオススメしている本である(私がコーヒー大好きというのもあるだろうが)。コーヒー豆の焙煎のメカニズムとかけっこう化学的にド派手なことが起こっていてびっくりするし、身近なものを徹底的に科学の目で見つめ直すという意味で、「科学入門」としての力がある1冊だと思う。

お酒好きなら『ビールの科学』とかどうでしょう…

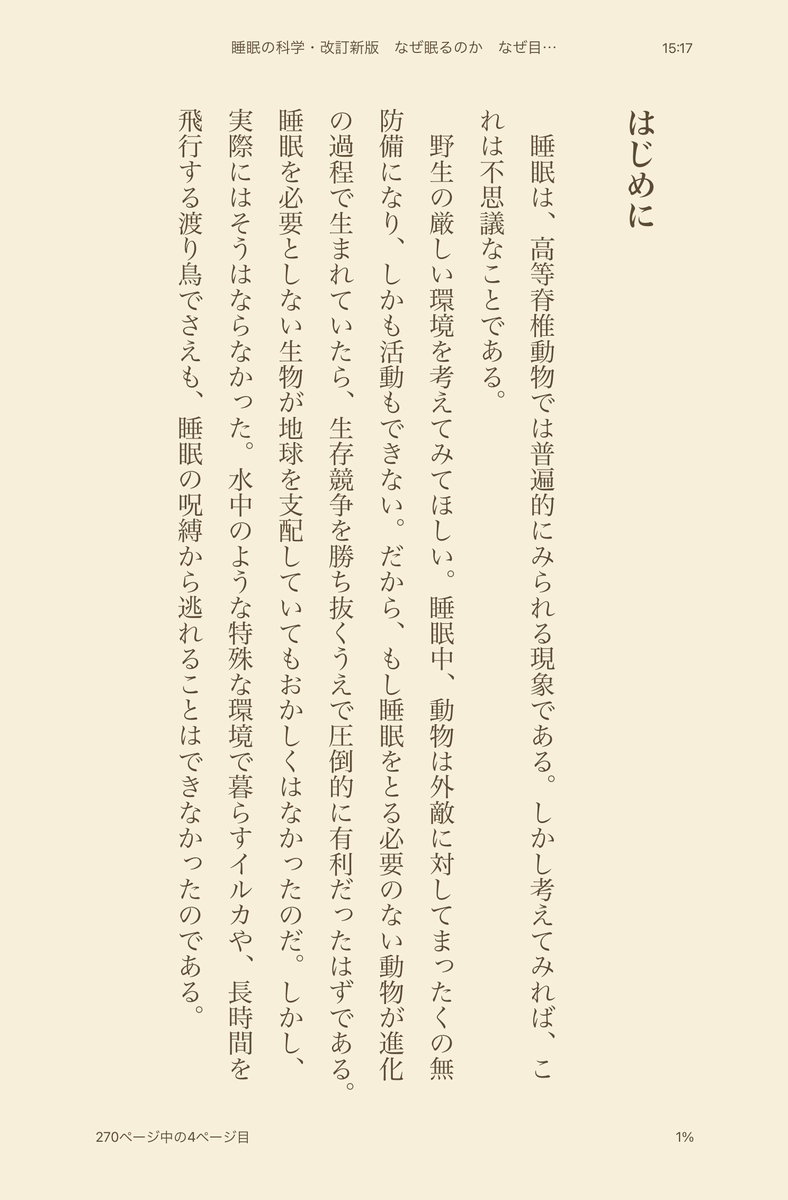

『睡眠の科学・改訂新版 なぜ眠るのか なぜ目覚めるのか』

『コーヒーの科学』の対義語(?)みたいな本ではあるが、同じくらい高頻度でオススメしている本。いきなりこの「はじめに」からして、生物ファンとしても「そうだよなぁ〜…」と思える。

自然環境の過酷な生存競争を考えたら、完全に無防備になる「睡眠」なんて真っ先に削る種が現れそうなものだが、いわゆる「高等」な脊椎動物は例外なく「眠り」の支配下にある。つまり動物である以上、眠りからは決して逃れることはできない…。

この「なぜ眠らなければならないのか?」という、実は解明が困難な疑問に、覚醒をつかさどる物質「オレキシン」を発見した睡眠の専門家が答える本となっている。

眠りや夢に関する素朴な疑問にも科学的な答えが用意されていて面白い。たとえば「寝溜めはできるのか?」という問い。これは「できない」というのが答えなのだが、そこから「睡眠負債」というキーワードや、アデノシンという睡眠物質の存在に触れつつ、さらに深めて論じていく。

また「なぜ夢の中で夢だと気づけないのか?」という問い。それは人が何かを考える時「いま自分は考えている」と認知する力(メタ認知能力)を司る「前頭前野背外側部」の活動が、睡眠中は著しく低下するので、そもそも夢の中では「思考」ができないから…だという。

さらに言うとその「夢の中で夢だと気づけない」=「前頭前野背外側部」の働きが低下している状態は、一種の精神障害に非常によく似ているらしい。一般的に精神障害は他の肉体的な障害より、「健常者」による追体験や想像が難しいと思っていたが、実は毎晩「体験」しているのかもしれない…と考えると興味深い。「異常」と片付けられるような様々な精神状態が、実はすでに日常的に体験している身近なもの…と考えるきっかけにもなるかなと。

『コーヒーの科学』が身近な「もの」から入る科学入門だとすれば、本書『睡眠の科学』は身近な「行動」から入る科学入門といえると思う。眠る全ての人間にオススメしたい。

類書としては『自律神経の科学』もなかなかガチで読み応えある本です。言葉はよく聞くけど意外と知らない「自律神経」のメカニズムについて丁寧に解説。涙と唾液の(神経的な面から見た)共通点とか面白い。交感神経と副交感神経の電気活動が高まっていると、体の部位や内臓がどういう反応になるかの一覧表とかが載ってる。

『進化のからくり 現代のダーウィンたちの物語』

日本のカタツムリ(陸貝)研究の第一人者が、進化生物学の面白さ(と学問としての大変さ)を生き生きと語る本。生物学者の営みがどういうものなのかを改めて伺える本でもあるし、市井の生きものファン(私含む)も励まされる内容。プロの生物学者が書いてるのだが文章力も巧みで読みやすく、一風変わった生物学入門としてもオススメ。

『進化のからくり』では、ある特定の生物についてとことん調べる…という手法は一般的には奇異にも見られるという話も出てきて、本書の著者もバブル時代のリーマンに「カタツムリなんて研究してどうすんの?」とか面と向かって言われたりしたという。しかしカタツムリ=陸貝のように(外から見れば)狭く些細に思える対象を深く掘り下げることで、「生命の進化」という極めて重要な問題の核心が見えてくるのだ。それは科学という営みの根本でもある。

本書の最後にある「進化学者にとって〝ガラパゴス〟は、独自性に伴う排他性と脆弱さのメタファーではない。それは独自でローカルであるとともに、グローバルな価値を持つ存在を意味する。」という象徴的な文章は胸に刻むべきだなと思う。私たちの周りにある沢山の「ガラパゴス」に目を向ければ、広大な世界の秘密を解き明かす鍵になることだろう。

ところで『進化のからくり』にもあったが、進化にまつわる学説って日本でも最近まで冷遇されていて、80年代には高校でも一切扱っておらず、大学でさえまともに教えてなかったと聞くと、海外の宗教保守の進化論否定をあまり笑えない感じになってくる。そもそも「進化」自体が相当に新しい概念というのも「進化あるある誤解」の背景にあるんだろうな…と思ったりした。

ブルーバックスの生物学といえば…な類書として『カラー図解 アメリカ版 新・大学生物学の教科書』シリーズもオススメ。アメリカの名門大学(文理両方)が採用する生物学の教科書『LIFE』から重要分野を抜粋したシリーズ。紙の本で買うのもイイが(ブルーバックスなのにブ厚い)、電子版も便利なので生物勢はもってて損なし。なお全5冊だが電子化してるのは最初の3冊だけみたい。

本シリーズは科学者養成の現場で使われるガチな生物学教科書なのだが、『第1巻 細胞生物学』の「科学の限界」を記した部分とか、私ら一般人も心に刻むべきだと思う。

人文学や社会学を変に軽視する人もいるけど、真摯な科学者は「文系」を侮ったりしない…という話。

ちなみに2巻は分子遺伝学、3巻は生化学・分子生物学。いずれも文理に関係なく現代の超重要分野なので揃えちゃってもいいと思う。

『科学者はなぜ神を信じるのか コペルニクスからホーキングまで』

「宗教と科学の摩擦」「科学と人文」という話題が出たので、正面から扱った本書『科学者はなぜ神を信じるのか』も紹介。物理学と宗教となると、いかにも相容れなさそうだが、歴史に名を残す科学者たちにも「神」の存在を信じ、科学観と信仰を矛盾なく両立させる人もいた。神と物理学が交錯する地点を、自身も信仰をもつ物理学者が考察する。

科学的プロセスによって物理法則を理解し、それによってこの宇宙の仕組みを解き明かしていくことは可能でも、では究極的にはその物理法則はなぜ存在するのか、何が生み出したのか…という「未知」は常に存在し、そこには「神」(と呼ぶかはともかく)の余白がある、と本書は語る。

「神なんかいない、非科学的」と言うのは容易いが、「宇宙の奥の奥まで科学で解き明かしたとしても、そのひとつ奥には未知がある」という底知れなさを悟ることはむしろ科学的な態度だろうし、その常に存在する「ひとつ奥の未知」を「神」と呼ぶ…という論理は、信心がなくてもなるほどね、とは思える。

こうした「この世界には(現時点での)人間の叡智では全然わからん未知の領域がある」と認める態度は実はとても「科学的」とも言えるんだよね。「科学で説明できないものを信じてる奴は愚か」と断じる態度も傲慢で、実は非科学的なのかもしれないと自戒を込めて思った。

ところで今アツい「マルチバース」概念も本書に登場。ホーキングが亡くなる前、宇宙のあちこちで泡のように宇宙ができる「永久インフレーション理論」という、マルチバース(多宇宙)を予言するような難解な理論を出していた。その無限の宇宙は全く異なる物理法則をもつはずだが、そうなると私たちの宇宙の物理法則は、偶然の産物に過ぎない=なぜこういう物理法則になったかを問えないことになり、ホーキングはそれが不満だったと。物理法則の有限性を示そうとしたホーキングもまた、物理法則が「誰かが意志をもってデザインした」ものであってほしいと考えていたのだろう…と著者は語る。

ちょうどマルチバースの記事もあったりする。その存在を唱える科学理論は先述した「泡宇宙」含めて色々あるが、共通するのは「私たちが観測できる空間と時間は唯一の現実ではない」と示唆する点。観測・検証できないならそれは科学なのか?という声もあるが、今はまだ、ということなのか…。

t.co

同じブルーバックスだと『不自然な宇宙 宇宙はひとつだけなのか?』もあわせて読むといいかも。

『パンの科学 しあわせな香りと食感の秘密』

ブルーバックスは食べ物系の「◯◯の科学」本も充実しており、何読んでも大抵面白いのだが、個人的にホームベーカリーで常日頃からパンを焼きまくっていることもあり、本書『パンの科学』をイチオシしておく。

パンを構成する材料が各自どんな役割を果たし、生地をこね・寝かせ・叩き・焼くプロセスでどんな化学反応が生じた結果、美味しいパンができるのか…とパン科学の第一人者が解説する1冊。

パン焼き勢とはいえ、基本ホームベーカリー任せなので全然知らないことも多くて、たとえば食パンに入れる塩ってなんか味のアクセント的な?と思いながら適当に入れてたが、本書『パンの科学』によると、塩はパン作りにおいて小麦粉・イースト・水に並ぶ不可欠な「四大主役」のひとつだという。塩がないとグルテンが引き締まらないらしい。ナメててすまなかった、塩…

ちなみに「四大主役」が小麦粉・イースト・塩・水なら、「4つの脇役(副材料)」は糖類・油脂・卵・乳製品だという。脇役も重要とはいえ、油脂は確かにバターでも太白胡麻油でもある程度なんでもいいのはパン作りを始めて気づいた。糖類も色々あるしちなみに卵と乳製品は私は使ってないが、美味しいパンが焼ける。

なお本書『パンの科学』著者さんは、ホームベーカリーの黎明期(30年前)から商品開発にも携わって、最近も助言してるらしい(我がパン生活における恩人と言えるかも)。パン科学の複雑なプロセスがあの無骨な箱に詰まってるのだなと思うと感謝である。高度に発達したパン科学は魔法と区別がつかない…。

ブルーバックスの類書としては『牛乳とタマゴの科学 完全栄養食品の秘密』とか…

『麺の科学』とか…

『おいしい穀物の科学』とか。

パン、麺、コメで「ブルーバックス主食の科学」コーナー開けるね。

『日本の伝統 発酵の科学』

食べ物系「の科学」ではこちらもオススメ。味噌、醤油、納豆、漬物、鰹節など、日本では昔から微生物パワーを駆使し、食べ物のおいしさと健康性をブーストしてきた。そんな錬金術のごとし発酵食品の歴史とメカニズムを、現代科学の視点から紹介する面白い本。

メジャーどころの大豆製品をはじめ、発酵の技術はやっぱ日本食そのものを考える上でも重要だよね。動物性食品に頼らずに風味やコクを出す技術としても、今けっこう注目に値する気がしている。

味噌の発酵メカニズムも詳しく書かれてるので、ピーキー健康食品こと味噌汁の不思議パワーを解き明かす参考にもなりそう↓

↓のニュースにもあるように、ここにきて発酵技術がめちゃくちゃ重要になってきてる今、世界屈指と言えそうな発酵食品大国な日本も、けっこうなビッグウェーブに乗れるチャンスあるのでは…?と思ってしまうが、どうなんでしょうね。

t.co

一方で発酵技術は日本だけのものでは(当然)ないので、世界中の発酵食品の解説も読めるのでありがたい。イタリアの正式なバルサミコ酢は、特定の白ぶどうの果汁をろ過して煮詰め、木製の樽で12年以上発酵・熟成させたものに限るらしい。へ〜…。

ブルーバックスの類書としては『チーズの科学』とか。ミルクの発酵の興味深いメカニズムを語る。

こういう食べ物系ぜんぶまとめたみたいな『「おいしさ」の科学 素材の秘密・味わいを生み出す技術』も読んだ。そもそもなぜ人はおいしさを感じるのか…みたいなところから、身近な食材のおいしさの仕組みを科学的に考える。専門性と世俗感のバランスが良く、読みやすい。

食べ物系「の科学」本、たくさんあるので知的くいしんぼうは読み漁ろうね。

『ウォーキングの科学 10歳若返る、本当に効果的な歩き方』

現代人の運動不足が深刻の中、お金のかからない、誰でも実践可能な運動としての「歩行」を改めて紹介する本である。そのロジックが(ブルーバックスだけあって)さすがのガチ感にあふれてるので、「ランニングならともかく、どう歩いたって同じでしょ」と思ってる人も一読オススメ。

運動と健康ガチ勢の著者ゆえの「どうすれば全国民を健康にできるか?」という問題に向き合う、迫力ある真剣さが随所に滲んでいて面白い。全国民がジムに通えればそりゃ一番良いんだろうが、経済的・時間的にジム通いなんて続けられる人は少数だろうしな…という観点からウォーキングに平等かつ民主的な(?)運動としての可能性を見出すのだ。

ちなみに『ウォーキングの科学』、今年6月にヨーロッパを旅した時に読んでいて、今週は平均2万歩とか歩いてるから超健康じゃん…と思ったわけだが、本書によると歩けば歩くほど健康度が増える、というわけではないようだ。

あくまで「どう歩くか」が重要みたいなので(早足と普通歩きを一定間隔で繰り返すのがオススメらしい)ぜひ意識して健康ウォーキングライフを送ろう。

ランニング派には『ランニングする前に読む本』というのもある。

運動系・健康系ブルーバックスだと『筋肉は本当にすごい すべての動物に共通する驚きのメカニズム』もすごそう。(9/26追記・『筋肉は本当にすごい』読んだがだいぶガチにサイエンスな語り口で筋肉という人体のエンジンを語る熱い本だった。細かい部分はまだ理解できてないが、動物のくだりとかは読みやすく面白い。)

健康ブルーバックスといえば、巷にあふれる怪しい「健康食品」に騙されないために『本当に役立つ栄養学 肥満、病気、老化予防のカギとなる食べものの科学』もオススメ。

『我々はなぜ我々だけなのか アジアから消えた多様な「人類」たち』

ネアンデルタール人など、過去の地球を生きた様々な「人類」の研究は進んでいるが、アジアの「人類」の真実はまだ深い闇に包まれている。身長が110cmしかないフローレス原人、台湾の海底で見つかった澎湖人など、アジアの「人類」の多様性は凄いものがあったのだが、今やみんな滅び去ってしまい、残された人類は「我々」だけ…。それはなぜなのか、何が起こったのか、滅んだ「人類」はどんな暮らしをしていたのか…といった謎を考える本。

本の終盤では「私たちホモ・サピエンスにはジャワ原人の血が流れているかもしれない」という大胆だが合理的な仮説が提示される。広い意味では「我々は我々だけではないかもしれない」という、ロマンがあるような、ちょっと怖いような嬉しいような複雑余韻を残す。人類学入門としてオススメできる一冊。

類書は『図解 人類の進化 猿人から原人、旧人、現生人類へ』など。先述の「ジャワ原人」説を提唱した海部さんも共著者。

『宇宙人と出会う前に読む本 全宇宙で共通の教養を身につけよう』

宇宙人の集う社交場に迷い込んだ一般地球人が、地球や人類の基本的な事実(太陽はいくつ?人体の成分は?)を相手の宇宙人に伝えるには…?というSFスタイルで綴る科学入門。『数の悪魔』を連想する小説っぽい語り口なので、ブルーバックスの中では明らかに異端だが面白い。

まず「地球出身です」と答えたところで太陽系外の宇宙人にしてみれば「は?チキュウ?」となるのは確実なので、じゃあどうやって伝えよう?とか、宇宙規模で考えた時に何が普遍的で何がそうでないのか考えていく、という面白さがある。

物理学や化学のユニバーサルっぷり(まさに)に比べると、生物はやっぱ地球ローカルだろうな…とは当然思うし、本書でも生物の左右対称性が宇宙規模では全く必然ではない話とか出るのだが、一方で意外と生物が近似のシステムや形状に収束していくのでは、という仮説もあったりして興味深い。

スケールのでかい類書としては『なぜ宇宙は存在するのか はじめての現代宇宙論』とか(いま読み中)。

『カラー図説 生命の大進化40億年史』シリーズ

土屋健先生の古生物シリーズ。古生代編と中生代編が出ていて、そのうち新生代編もくると思われる。進化の黎明期を彩る重要種を紹介していくスタンダードかつお手頃なシリーズなので古生物ファンはぜひ。魅力的で不思議な動物たちが壮絶すぎる大絶滅で一掃される展開も無常でヤバい。

ちなみに中生代編には今年5月に科博で見た「奇跡の鎧竜」ボレアロペルタとズールの解説があったので嬉しかった。

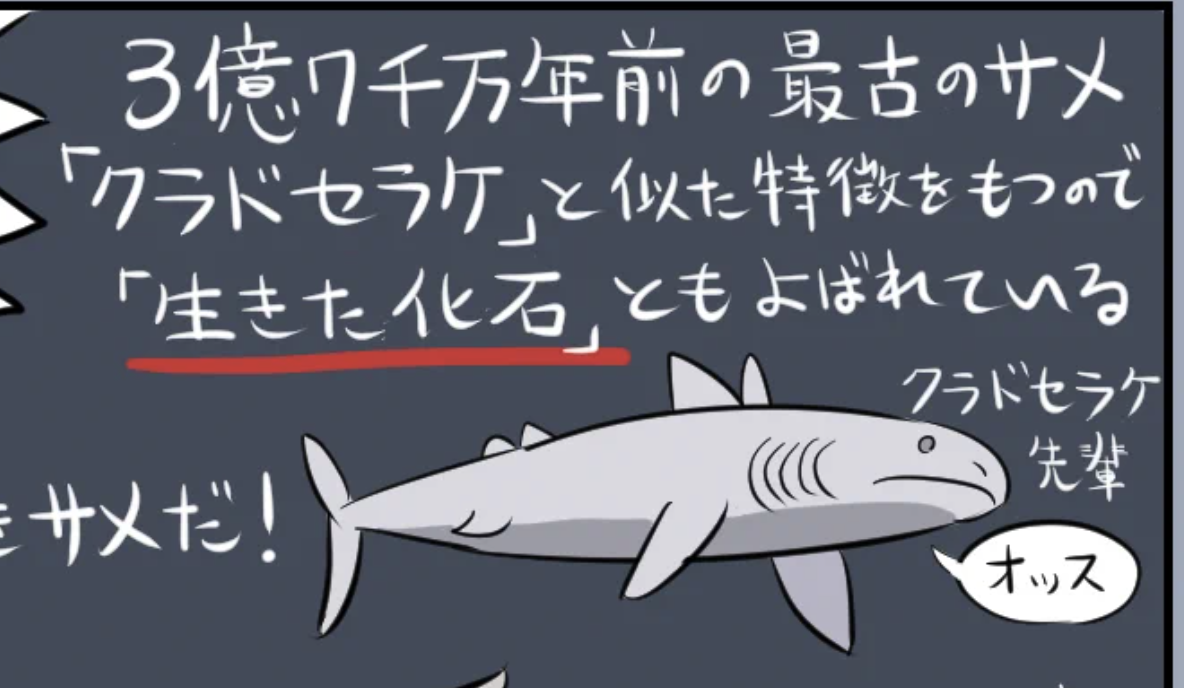

ところで(ラブカ図解でも描いた)クラドセラケ先輩の話が出たのだが…

最新研究だと「軟骨魚類ではあるが、サメ=板鰓類ではない」の見方が強まってるらしい…。「最古のサメ」の呼び名も返上する必要があるのかな(最初期のサメ形捕食者だったのは確かだが)。

同じ著者さんの(ブルーバックス類書として『カラー図解 古生物たちのふしぎな世界 繁栄と絶滅の古生代3億年史』など。

ーーー9/25追記ーーー

『『ロボットはなぜ生き物に似てしまうのか 工学に立ちはだかる「究極の力学構造」』

せっかく読んだばかりだし面白かったのになぜか紹介し忘れていた!

↓記事にもしたのに…

numagasablog.com

『ロボットはなぜ生き物に似てしまうのか』、面白いどうぶつ&工学本なのでぜひ。人工的に真似しようと思ってもできない生命の特殊性と、工学の可能性について考える本。

本書はロボット工学者による本なのだが、そもそも魚や鳥のような「元ネタ」を知らなければ、「泳ぐ」「飛ぶ」機械を作るという発想に至らなかった可能性もある、と語ってて面白い。「模倣」以前に、私たちの発想そのものが実は他の生命に規定されているのかもと。

さらに言えば、「人間=私たち自身」という「モデル動物」がいなければ、人間の脚や腕によく似たパーツを連結したロボット(ショベルカーや産業用ロボットなど)の、基本的なメカニズムに至ることは難しかっただろうとも語られる。多くの人工物が、思われている以上に動物や人間に似ているのかも…。

動力を追求するロボット設計者にとって究極の憧れでもある部位、それは「筋肉」である…という話も面白い。筋肉は「生き物の体を駆動させるモータ」であり、大きな制御装置や電源も不要、体の隅々に配置できるという、夢のようなアクチュエータ(動力源)なのだそう。

→結論「筋肉は本当にすごい」(2回め)

キリがないのでいったん終わり。まだ紹介できてない本もけっこうあるので、思い当たる本があれば追加するかも。

amzn.to

今回の大規模セールは9月28日までで、紹介した本(電子版)はすべてセール対象なのは確認済み。ぜひゲットするなり、kindle unlimited(対象者は3ヶ月無料キャンペーン中)でまとめ読みするなりしよう。

ちなみにブルーバックス60周年記念の特設サイトもできていた。講談社の人気漫画とコラボしたりしてる(編集部員のオススメも気になるがなぜかエラーで読めなかった…)。マスコットキャラクターは火星人らしい。

t.co

科学系の新書レーベルとしては読みやすく、値段も安く、扱う範囲も広く、質も保証されているブルーバックスさん、今後も日本のポピュラーサイエンスの要衝としてがんばってほしい。