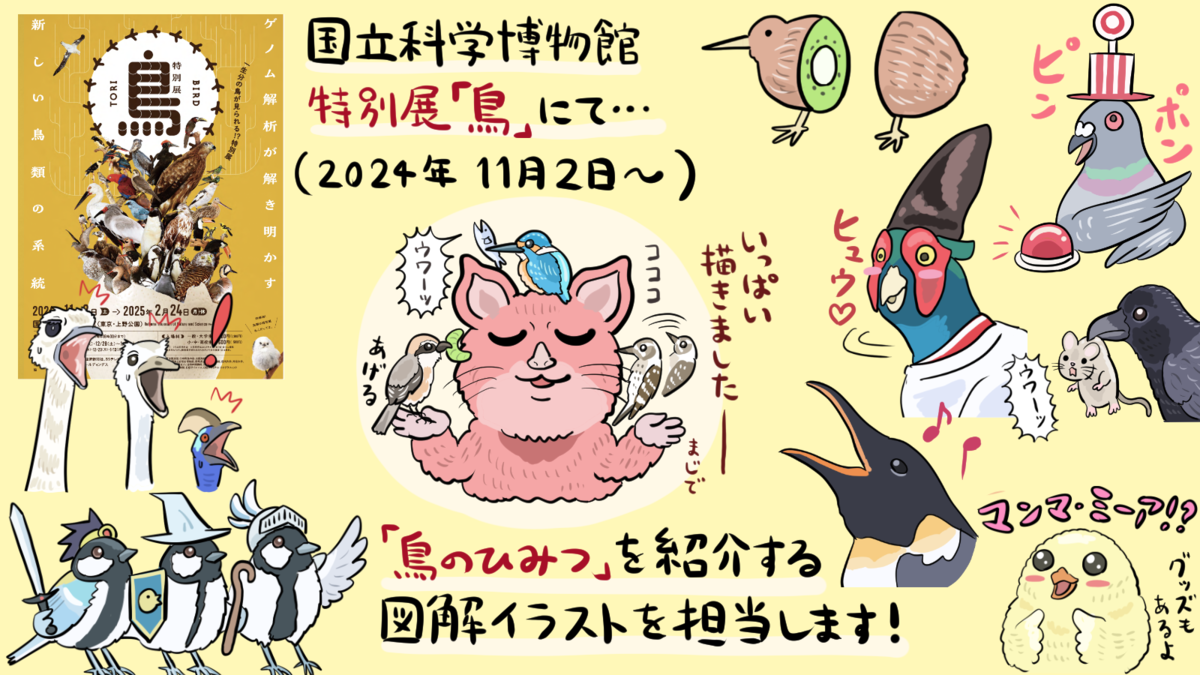

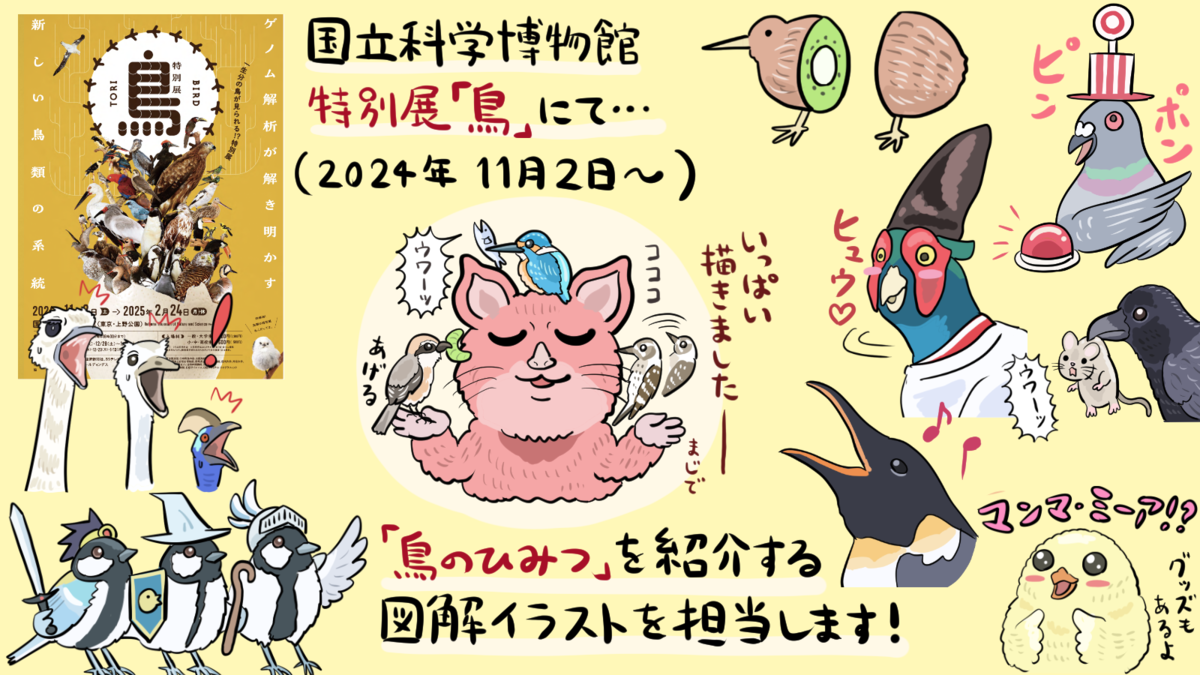

【告知】上野の国立科学博物館の特別展「鳥」にて、展示イラストを担当いたします! "科博"史上初のビッグな「鳥」展での光栄なミッションに応えるべく、皆様が楽しく鳥の生態を学べるようにバッサバッサとがんばりました。ぜひ来てね!

《期間》2024年11月2日〜2025年2月24日

t.co

今年はこの特別展「鳥」の準備を人知れずかなり頑張っていたので、やっと告知できて嬉しい! 展示のたびに上野に出向いている科博ガチ勢として、そしてカワセミさまの図解から色々始まった鳥大好き生きものクリエイターとして、これ以上なく光栄なミッション!てなわけでガッツリ気合を入れて挑みましたよ。

科博の特別展にほぼ毎回行ってる身としても「鳥」が史上初というのはけっこう意外でしたが、そんな重要な節目に、白羽の矢(鳥だけに)を立ててもらって光栄でございました。

↓レポートも書きがち

numagasablog.com

numagasablog.com

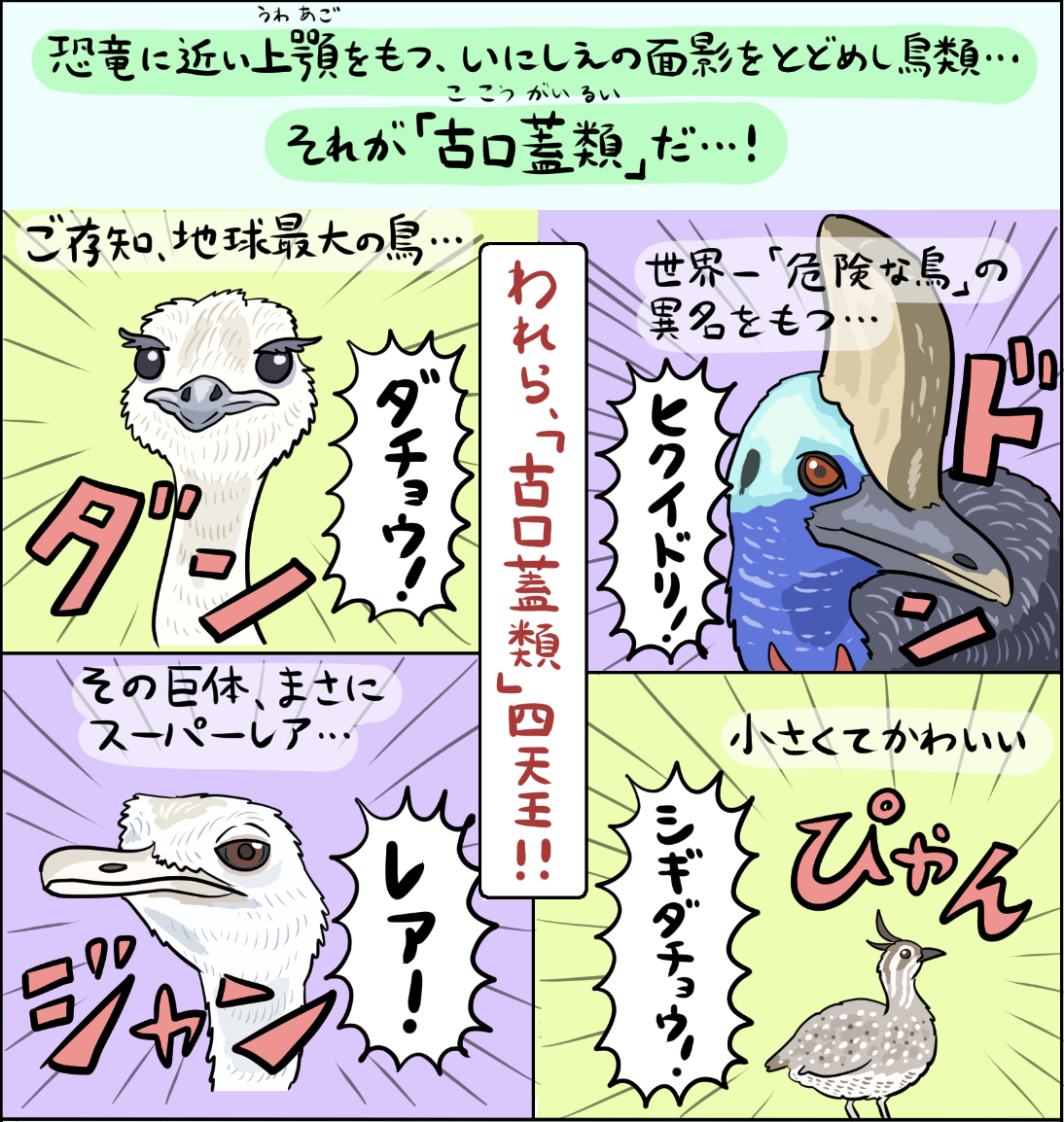

具体的には展示の各所にある「鳥のひみつ」というコーナーで、図解イラストを23点(!)描き下ろしたので、お楽しみに。専門家の先生方や博物館スタッフさんにもバッチリ監修いただきながら、限りなくいつもの私の図解のテンションをお楽しみ頂けるよう、最善を尽くしました。

さすが科博だけあり展示も最新研究をふまえたガチな内容ですが、初見でも頭にスッと入るようあの羽この羽で工夫しましたぞ。鳥ガチ勢も鳥ビギナーも幅広く楽しめる展示になったと自負しています。またれよ晩秋!

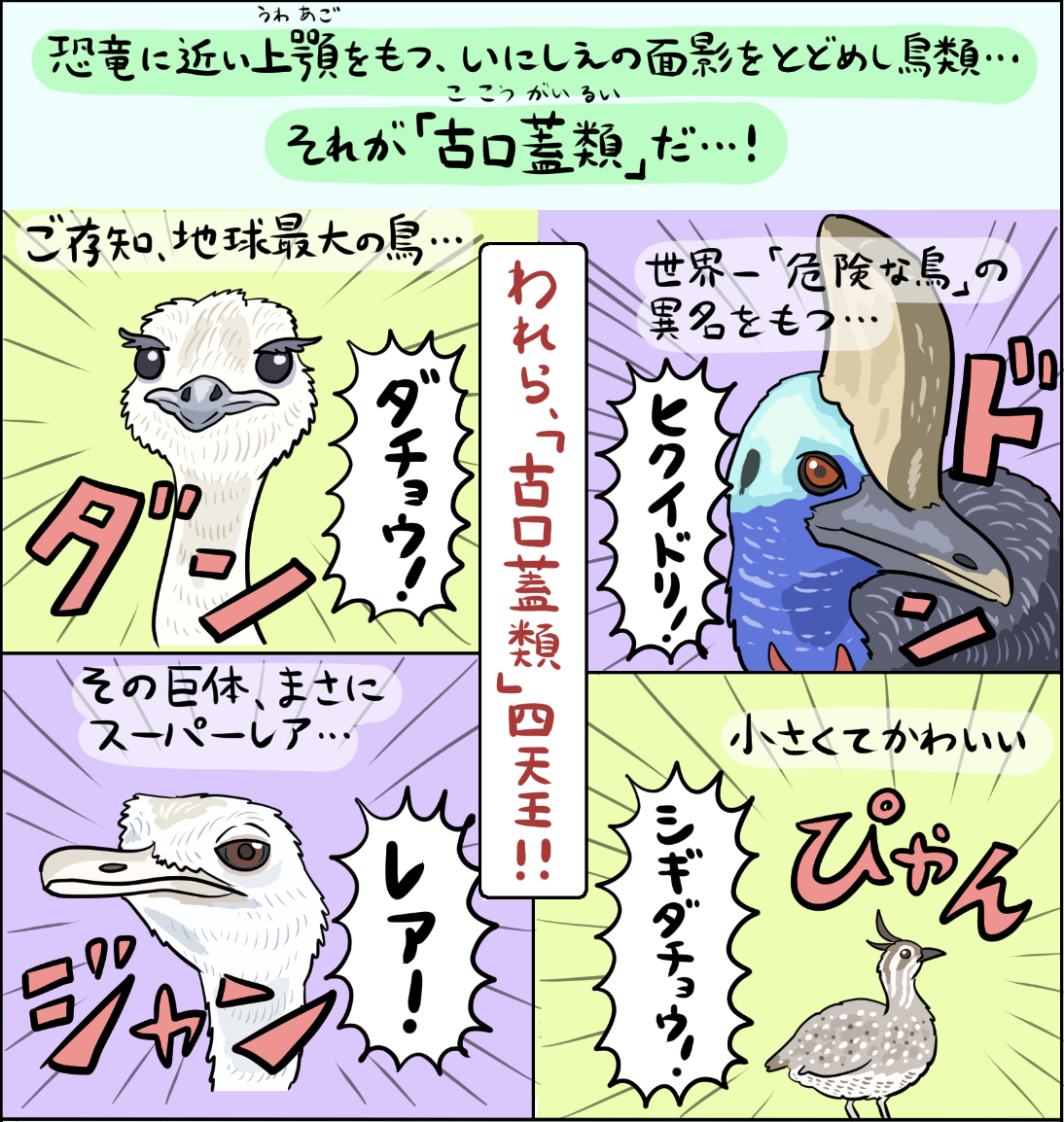

イメージがわりに、#鳥展 で私の担当する「鳥のひみつ」イラスト図解…の上半分です(公式で公開済みのやつ)↓

「鳥のひみつ」は全23点あるけど大体こういうテンションと熱量だ!(いつもの感じともいう。) しかもインターネットとちがって博物館なのですぐそばにリアル鳥(展示)がいらっしゃるのだ。上の4鳥もみんないると思う! たのしみでしょ〜

公式さんの先行告知↓

鳥好きで知られる芸能人のレイザーラモンRGさんと高柳明音さんが音声ガイドを担当されるとのこと。最近の科博のオーディオガイドはスマホアプリとかでも聞けてお手軽なのでぜひ(宣伝)

科博 #鳥展 を色トリどりに盛り上げる鳥アンバサダーこと #公式トリバサダー も募集中らしいので、我こそはという鳥好きさんはぜひ応募してよね(私は名誉トリバサダーに任命されたようです)。鳥の素晴らしさを広めるバサ〜〜

まだ情報が小出しの感じですが、続報があればまた追記できれば。開催まであと2ヶ月ですが、2ヶ月なんて飛ぶように過ぎるはずだ!(鳥だけに。)鳥好きさん、生き物好きはぜひ盛り上げていきましょう!

…しかし今年の二大がんばったことといえば、特別展「鳥」と『深海DINER』だが、我ながら極端すぎるな(高低差が)

numagasablog.com